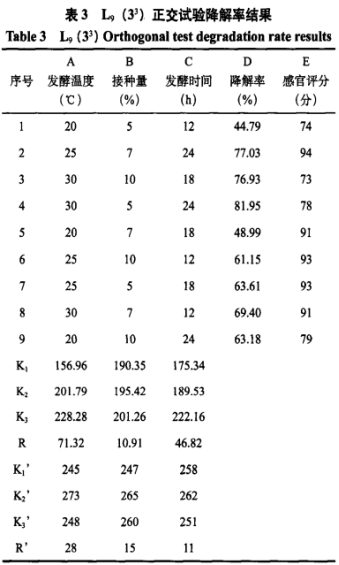

以亚硝酸盐降解率和感官评分为评价指标,菌发酵香件对发酵温度、肠工接种量、筛选发酵时间进行3因素3水平L9(33)正交试验,益生艺条试验结果如表3所示。菌发酵香件

由表3可知,肠工通过比较R值RA>RC>RB,筛选3个因素对香肠亚硝酸盐含量的益生艺条影响为;发酵温度对降低香肠亚硝酸盐影响最大,其次为发酵时间,菌发酵香件接种量影响最小。肠工

A因素列:K3>K2>K1,筛选B因素列:K3>K2>K1,益生艺条C因素列:K3>K2>K1。菌发酵香件由此可以得出最佳组合:A3B3C3(Y1),肠工即温度30℃,接种量10%,时间24h降解率最大。由图表直接观看:4号组合A3B1C3(Z1)最好,即温度30℃,接种量5%,时间24h。

将9组香肠置于70~75℃的恒温锅中,熟化1h,冷却至室温,从组织状态、弹性、色泽、风味等方面进行感官评价。由表3可知,通过比较R'值R'A>R'B>R'C,三个因素对发酵香肠感官影响的结果为:发酵温度影响最大,其次为益生菌接种量,发酵时间影响最小。

A因素列:K2’>Kz’>Ki',B因素列:

K2’>K3’>K1',C因素列:K2'>K1'>K3'。由此可以得出最佳组合:A2B2C2(Y2),即温度25℃,接种量7%,时间18h降解率最大。由直接观看表3得:2号组合A2B2C3(Z2)最好,即温度25℃接种量7%,时间24h。

对正交试验得出较好的四个组合,即Y1(A3B3C3)、Z1(A3B1C3)Y2(A2B2C2)及Z2(A2B2C3),做对比验证试验,结果如图5

由图5可知,比较四组的降解率最高组Y1为82.63%,其次为Z1组为81.01%,比Y1组低1.62%;Z2组为80.83%,比最高组低1.8%,最低的是Y2组76.08%,比最高组低6.55%。比较四组的感官评价最高组Y2为95分,其次为Z2组94分,比最高组低1分;Y1组78分,比最高组低16分,最低的是Z1组76分,比最高组低19分。

虽然Y1组、Z1组降解率略高于Z2组,但其感官评价得分远低于Z2组;Y2组感官评价得分略高于Z2组,但其降解率较Z2组低4.75%。综合降解率与感官评价得分确定Z2组为益生菌发酵香肠的最佳工艺条件,即发酵温度为25℃,接种量为7%,发酵时间为24h。

本文通过单因素试验和正交试验,探究了发酵温度、发酵时间和益生菌接种量对降低香肠亚硝酸盐含量的影响,得出发酵温度25℃,时间24h,接种量7%时亚硝酸盐的降解率和香肠的感官评价得分较高。

进行时间单因素试验时,也做了36h和48h的香肠发酵试验,测量指标时,538nm吸光度较低,几乎接近于0,亚硝酸盐的降解率接近100%,但会产生氧化气味,感官评价不好,可见发酵时间过长,导致香肠品质下降。本试验发酵时间最长为24h。同时,对发酵温度也做了对比试验,混合菌的最适生长温度为37℃~42℃之间,但试验证明,发酵温度超过30公时,会导致肠衣表面发黏、产生不良发酵气味、出现颜色发白等现象。所以混合菌发酵香肠的发酵温度不宜超过30℃。

声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

相关链接:亚硝酸盐,发酵,氧化

相关文章:

妈妈的味道图片什么梗食用油可以上地铁吗火车没赶上票作废吗螃蟹吐泡泡还能吃吗秋葵热水煮多长时间八大关枫叶在哪条路手表怎么换电池横店炮王霍建华什么梗酥饼怎么做发芽的土豆可以吃吗有没有毒Air Jordan 5 新品抢先看:“Sail”配色与黑白新配色即将登场宝岛清华大学研发石墨烯玻璃 智能调光调温,行业资讯广东省市场监管局赴定点乡村振兴县梅州蕉岭开展调研强监管、稳市场,福建福州开展全覆盖监督检查乔丹品牌再度发力 带来全新版本——Air Jordan 4 RM室内环境空气质量监测与污染治理技术探究湖南实现特殊食品及食盐生产企业食品安全总监全覆盖5种调味料粉均无标签 “叫了只炸鸡”网店被罚高光谱遥感在土壤重金属污染监测中的实践探析Dover Street Market Beijing 盛大开启2024春夏时装季玻璃趋弱振荡是怎么回事?,行业资讯Vans推出小地球·舒适系列 以环保理念为设计防风的化学成分及药理作用研究进展(二)小孩干咳无痰怎么办?最有效的方法大全红曲霉液态发酵产色素及稳定性的研究(二)玻璃震荡回升 上测10日线压力,行业资讯白酒质量安全风险分析与防范(四)浙江温州公布第二批网络直播营销违法典型案例郑州玻璃跌幅2.46% 短线呈现宽幅震荡,行业资讯浙江温州主导制定 《小型游乐设施•转椅》国家标准发布关于食品微生物检测问题的分析企业积较提价 下游需求表现一般,行业资讯A Ma Maniere x Air Jordan 3 即将强势回归 经典再现聚焦“双11”|黑龙江大兴安岭:严格规范“双11”网络经营行为艺术玻璃上墙,30%看玻璃,剩下的70%是......,行业资讯三种菖蒲的比较研究进展(二)